불멸의 연인

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

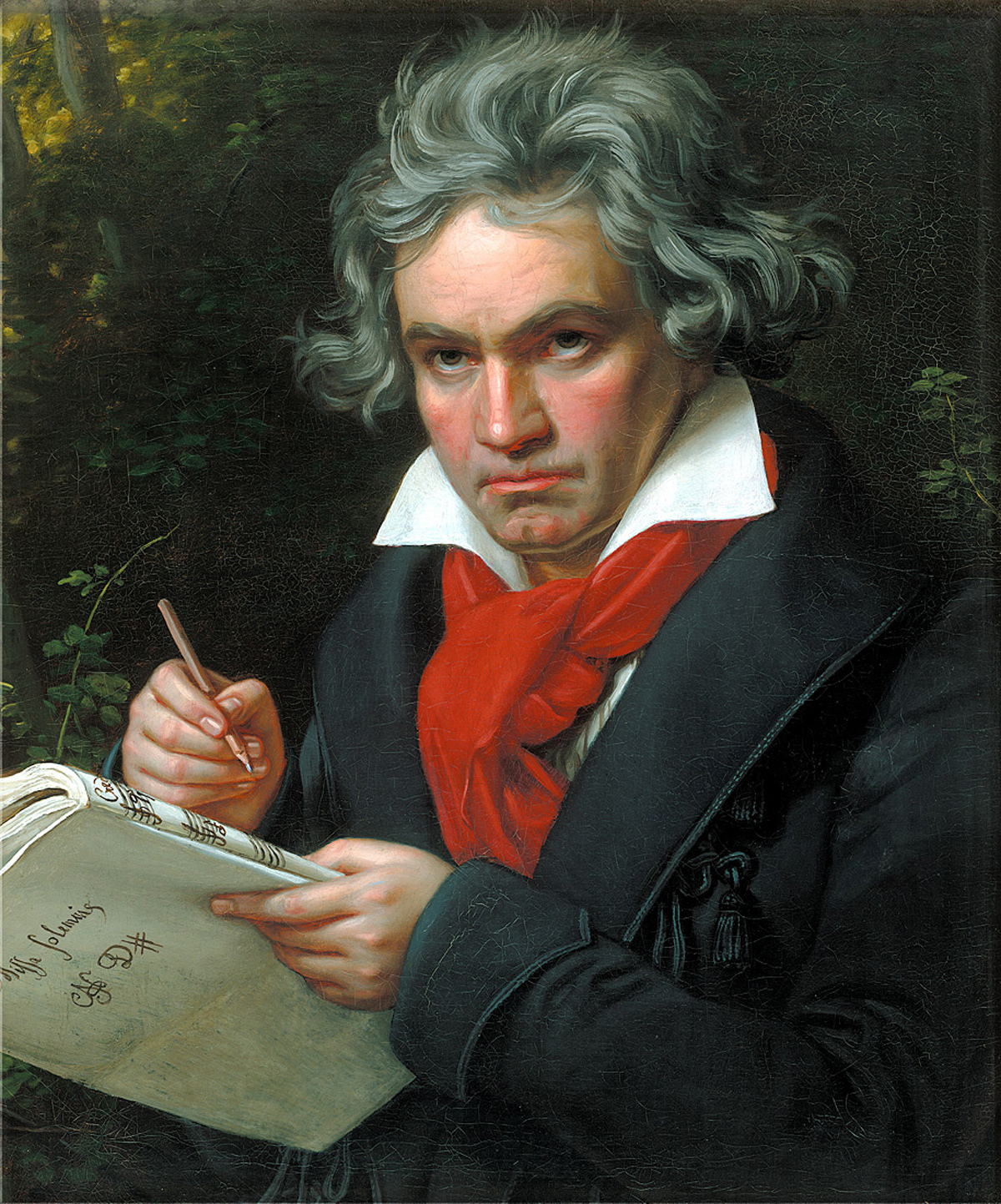

불멸의 연인은 루트비히 판 베토벤이 남긴 연애 편지 속 수수께끼의 여성에게 붙여진 이름이다. 요제프 슈미트-겔크가 요제피네 브룬스비크에게 보낸 편지 13통을 공개하면서, 베토벤의 연애 편지가 더 있다는 것이 밝혀졌고, 1804년부터 1809년까지의 편지와 1812년의 편지 사이의 유사성을 통해 요제피네가 불멸의 연인일 가능성이 제기되었다. 현재 요제피네 브룬스비크가 가장 유력한 후보로 여겨지며, 안토니에 브렌타노, 테레제 브룬스비크, 줄리에타 귀차르디 등도 후보로 거론되었으나, 요제피네만큼 유력한 증거는 없다. 1994년 영화 불멸의 연인은 베토벤의 불멸의 연인에 대한 이야기를 다룬 픽션이다.

더 읽어볼만한 페이지

- 루트비히 판 베토벤 - 교향곡 3번 (베토벤)

베토벤 교향곡 3번 《영웅》은 1804년에 완성되었으며, 나폴레옹에게 헌정하려다 철회 후 로프코비츠 백작에게 헌정되었고, 1805년 초연 이후 고전주의를 넘어 낭만주의 시대를 연 혁신적인 작품으로 평가받으며, '영웅'이라는 부제는 이상적인 영웅을 상징한다. - 루트비히 판 베토벤 - 카를 체르니

카를 체르니는 베토벤의 제자이자 피아노 교사, 작곡가로 활동하며 1,000곡 이상의 피아노곡을 작곡했고, 특히 피아노 연습곡을 통해 피아노 음악 발전에 기여했다. - 신원 불명자 - 김정주 (2010년)

김정주(2010년)는 김정은의 장남으로 추정되는 인물이며, 대한민국 국정원에 의해 아들임이 확인되었으나, 자녀 정보가 공식적으로 확인되지 않아 정보가 제한적이다. - 신원 불명자 - 사토시 나카모토

사토시 나카모토는 익명의 인물 또는 집단으로, 비트코인을 설계 및 개발하고 2008년 백서 발표와 2009년 소프트웨어 공개를 통해 비트코인 네트워크를 시작했으며, 2010년 중반 프로젝트에서 은퇴했으나 그의 업적은 암호화폐 시장과 블록체인 기술 발전에 큰 영향을 미쳤다.

2. 편지 내용 분석

요제프 슈미트-괴르크 (Schmidt-Görg, 1957)가 요제피네 브룬스비크에게 보낸 13통의, 당시에는 알려지지 않았던 연애 편지를 발표한 후, "불멸의 연인"에게 보낸 편지가 베토벤이 쓴 유일한 연애 편지가 아니라는 것이 분명해졌다.[14] 이후 1804년부터 1809년까지의 편지와 1812년의 "불멸의 연인"에게 보낸 편지 사이의 어휘, 표현, 문구 등에서 유사성이 발견되면서, 요제피네가 "불멸의 연인"일 가능성이 제기되었다.[72][73]

이는 베토벤과 "불멸의 연인"이 오랜 기간 동안 깊은 관계를 맺어왔음을 시사한다. 특히, "불멸의 연인"에게 보낸 편지에서 발견되는 "나의 천사", "나의 모든 것" 등의 표현은 요제피네에게 보낸 다른 편지들에서도 유사하게 나타난다. 또한, 편지에 언급된 "에스테르하지"는 헝가리 귀족 가문으로 브룬스비크 가문과 친분이 있었으며, 요제피네가 당시 질병과 남편과의 이별로 고통받고 있었다는 점, 베토벤이 "결코 내 앞에서 숨지 마십시오"라고 호소한 점, 그리고 편지에서 베토벤이 취소선으로 지운 문구가 두 사람의 관계가 육체적으로도 완성되었음을 암시한다는 점 등은 이러한 가능성을 뒷받침한다.

2. 1. 주요 표현

- '''"나의 천사 (Mein Engel|마인 엥엘de)"''': 베토벤은 이 표현을 편지의 마지막 부분에서 다시 사용했으며, 요제피네 브룬스비크에게 보낸 다른 편지에서도 발견된다.[14] "안녕, 나의 천사 - 나의 마음의 - 나의 삶의."(#219, 1805년 4월)와 같이 사용되었으며, 이 편지에는 독일어로 친밀한 상대에게 사용하는 2인칭 "Du"가 사용되었다.[72] "잘 있어, 나의 마음의 천사" (#220, 1805년 4월/5월)와 같은 표현도 발견된다.[73]

- '''"나의 모든 것 (Mein alles|마인 알레스de)"''': 이 표현은 베토벤이 요제피네에게 보낸 편지에서 자주 사용되는 표현으로, 그의 깊은 애정을 나타낸다. "그대 - 그대 - 나의 모든 것, 나의 행복...나의 위안 - 나의 모든 것" (#214, 1805년 1월-4월), "J.의 모든 것 님 - 당신을 위한 모든 것" (#297, 1807년 9월 20일 이후)과 같이 사용되었다.[74]

- '''"에스테르하지 (Esterhazi|에스터하지de)"''': 헝가리 귀족 가문인 에스테르하지는 브룬스비크 가문과 친분이 있었으며, 이는 편지의 수신인이 요제피네일 가능성을 높이는 단서 중 하나이다.

- '''"나만의 충실한 보물로 있어주세요 (bleibe mein Treuer einziger schaz|블라이베 마인 트로이어 아인치거 샤츠de)"''': 이 표현은 베토벤의 요제피네를 향한 변치 않는 사랑과 헌신을 보여준다. "오래 - 오래 - 우리의 사랑이 계속되기를 - 그것은 매우 고귀하고 - 뿌리내린 발아래 많은 부분에 서로의 존경과 우정 - 많은 것들, 생각과 감정에서의 커다란 공통점조차 있다 - 아, 바라건대, 당신의 영혼이 - 언제까지나 나를 찾기를 - 나의 영혼만이 - 멈춰서 - 당신을 찾을 수 있기를 - 만약 - 그것이 더 이상 고동치지 않더라도 - 사랑하는 J" (#216, 1805년 3/4월), "당신의 충실한 Bethwn" (#279, 1807년 5월), "당신의 충실한 Bthwn, 영원히 당신을 위해" (#294, 1807년 9월 20일)와 같은 표현에서 나타난다.

2. 2. 기타 분석

요제피네는 당시 질병과 남편과의 이별로 인해 고통받고 있었다.[14] 베토벤은 1807년 요제피네가 가족의 압력으로 인해 자신을 멀리하기 시작했을 때, "결코 내 앞에서 숨지 마십시오"라고 호소했다.[14] 편지에서 베토벤이 취소선으로 지운 문구는 두 사람의 관계가 육체적으로도 완성되었음을 암시하며, 이는 요제피네의 일곱 번째 아이인 미노나의 출생과 관련이 있을 수 있다는 학설도 있다.[14]베토벤이 요제피네에게 보낸 편지와 "불멸의 연인"에게 보낸 편지 사이에는 다음과 같은 유사점이 발견된다.[72][73]

"불멸의 연인"이 누구인지는 오랫동안 논쟁의 대상이었으며, 여러 후보들이 거론되었다.

3. 불멸의 연인 후보

초기에는 안톤 쉰들러가 줄리에타 귀차르디를 지목했지만, 마리-엘리자베스 텔렌바흐는 요제피네 브룬스비크에 대한 의심을 피하기 위한 것이라고 주장했다.[142][143] 라 마라는 테레제 브룬스비크를, 알렉산더 휠록 세이어를 포함한 대부분의 연구자들도 처음에는 테레제를 지지했다.[144][18] 볼프강 알렉산더 토마스-산-갈리는 아말리에 제발트를 지목했으나, 배리 쿠퍼에 의해 후보에서 제외되었다.[79] 앙드레 드 헤베시와 웅거는 각각 테레제와 아말리에에 대해 의문을 제기했다.[19][20]

요제프 슈미트-겔크가 공개한 베토벤의 연애 편지들을 통해 요제피네 브룬스비크가 유력 후보로 떠올랐다. 편지 내용의 유사성, 요제피네의 상황, 미노나의 출생 등이 그 근거로 제시되었다.[72][73] 장과 브리지트 마상, 하리 골트슈미트, 텔렌바흐 등이 요제피네를 지지했다.[99]

안토니 브렌타노 역시 후보로 거론되었는데, 장과 브리지트 마상, 아오키 야요히, 메이너드 솔로몬 등이 그녀를 지지했다.[104][106] 그러나 안토니와 베토벤의 관계, 프라하에서의 만남 가능성 등에 대한 의문이 제기되었다.[109][110]

그 외에도 클라우스 마르틴 코피츠는 안토니 브렌타노가 후보가 될 수 없다고 주장했고,[124] 발덴은 베티나 브렌타노를 제시했지만, 그녀의 신뢰성에 대한 의문이 제기되었다.[126]

3. 1. 초기 후보

안톤 쉰들러는 그의 저서 ''베토벤의 전기''(1840)에서 줄리에타 귀차르디를 "불멸의 연인"으로 지명했다.[142] 그러나 마리-엘리자베스 텔렌바흐는 ''베토벤의 전기''(1983)에서 프란츠 폰 브룬스비크가 1799년부터 1809/1810년 경까지 베토벤이 헛되이 사랑했던 요제피네 브룬스비크에 대한 의심을 피하기 위해 줄리에타를 쉰들러에게 제안했을 수 있다고 설명했다.[143]

라 마라는 테레제 브룬스비크의 회고록(1909)을 출판했는데, 여기에는 베토벤에 대한 테레제의 감탄과 숭배가 담겨 있다. 라 마라는 테레제의 열렬한 찬사를 은밀한 사랑으로 해석했고, 브룬스비크 가문 후손들과의 인터뷰를 통해 테레제가 "불멸의 연인"이었다는 결론을 내렸다.[144]

알렉산더 휠록 세이어 등 대부분의 연구자들은[18] 처음에는 테레제가 "불멸의 연인"이라고 생각했다. 세이어는 이 편지가 1806~07년경에 쓰였을 것이라고 추정했다. 볼프강 알렉산더 토마스-산-갈리는 보헤미아의 공식 손님 명단을 확인했고, 처음(1909년)에는 아말리에 제발트가 "불멸의 연인"이라고 결론 내렸다. 그러나 배리 쿠퍼는 제발트가 1812년 7월 초에 프라하에 없었다는 점을 들어 그녀를 후보에서 제외했다. 토마스-산-갈리는 이후(1910년) 테레제 브룬스비크가 프라하로 은밀히 여행했을 수 있다고 추측했다.

앙드레 드 헤베시는 테레제 브룬스비크를 후보에서 제외했고,[19] 웅거는 아말리에 제발트에 대해 의문을 제기했다.[20]

3. 2. 유력 후보: 요제피네 브룬스비크

요제피네 브룬스비크는 현재 "불멸의 연인"의 가장 유력한 후보로 여겨지고 있다. 요제프 슈미트-겔크는 베토벤이 요제피네에게 보낸 13통의 연애 편지를 공개했는데(1957년), 이를 통해 "불멸의 연인"에게 보낸 편지가 베토벤의 유일한 연애 편지가 아니라는 것이 밝혀졌다.[72] 이 편지들은 요제피네가 첫 남편 데임 백작과 사별한 후인 1804년부터 1809/1810년경까지 쓰여진 것으로 추정된다.[92]

이후 1804년부터 1809년까지의 편지들과 1812년의 "불멸의 연인"에게 보낸 편지 사이의 어구 및 표현 유사성을 분석하여 요제피네가 "불멸의 연인"일 가능성이 제기되었다.[73]

다음은 "불멸의 연인"에게 보낸 편지와 요제피네에게 보낸 편지들의 유사점을 보여주는 예시이다.[74]

장과 브리지트 마상 (1955), 하리 골트슈미트 (1980), 텔렌바흐 (1983, 1987, 1988, 1999) 등 많은 학자들이 요제피네를 "불멸의 연인"으로 지목했다. 특히 텔렌바흐는 테레제 브룬스비크의 일기 등 새롭게 발견된 문서를 바탕으로 요제피네 가설을 주장했다.[99] 테레제는 일기에 "베토벤! 그가 우리 집의 친구, 절친이었다니 꿈만 같다 ... 어째서 미망인이었던 여동생 요제피네는 그를 사위로 삼지 않았을까? ... 그녀는 슈타켈베르크보다 그와 함께 있는 편이 더 행복했을 것이다."라고 적었다.[100]

하지만 요제피네는 평민인 베토벤과 결혼하면 귀족 자녀들의 후견인 자격을 잃게 되기 때문에 결혼을 고려할 수 없었다.[39]

3. 3. 기타 후보

1955년, 프랑스 학자인 장과 브리지트 마상은 안토니 브렌타노가 당시 프라하와 카를로비 바리에 있었다고 지적하며, 그녀가 "불멸의 연인"의 후보가 될 수 있다는 설을 제기했다. 그들은 안토니에 브렌타노가 "불멸의 연인"일 가능성은 매력적이면서도 터무니없다고 보았다.[104]

그들이 제시한 매력적인 이유는 다음과 같다.

- 베토벤과 브렌타노는 그녀가 빈으로 돌아온 이후 "친밀한 사이"였다.

- 1812년 여름, 베토벤은 브렌타노와 같은 프란첸스바트 호텔에서 지냈다.

- 같은 해, 브렌타노의 딸 막세에게 1악장의 피아노 삼중주곡(WoO 39)이 헌정되었다.

반면, 터무니없다고 본 이유는 다음과 같다.

- 베토벤과 안토니의 남편인 프란츠의 우정이 지속되었다.

- 베토벤이 그에게 돈을 빌렸다.

- 베토벤이 안토니에게 쓴 많은 편지들은 두 사람 사이에 순수하고 깊으면서도 서로를 억제하는 의례적인 우정만이 존재했음을 보여준다. 베토벤은 항상 프란츠, 안토니와 그들의 아이들을 분리할 수 없는 공동체로 인식하고 있었다.[105]

그로부터 4년 후, 일본 작가 아오키 야요히도 안토니를 "발견"했다고 주장했다(1959년, 1968년). 그러나 이는 일본 국외에서는 주목받지 못했고, 그녀는 독일어로 간행한 최근 저서에서 다시 자신의 발견을 발표했다(Aoki 2008).

메이너드 솔로몬은 안토니 브렌타노가 "불멸의 연인"이었다는 설을 다시 한번 더 자세하게 제창했다(1972년, 1998년).[106] 그의 설은 크게 두 가지 가설 위에 성립한다.

\# 문제의 인물이 베토벤처럼 그 시기에 프라하와 카를로비 바리에 있었어야 한다.[107]

\# 이 사건 직전에, 그녀가 베토벤을 잘 알고 (최소한 친밀한 사이로) 있었어야 한다.[108]

솔로몬의 주장에 대한 반박도 있다. 안토니는 남편, 아이들, 하인들과의 어려운 여정 끝에 1812년 7월 3일 프라하에 도착하여 기입을 하고 다음 날 아침 출발했다. "그날 밤 그녀가 베토벤과 밀회할 시간이 어디 있었을까."[109] 솔로몬도 "베토벤과 안토니가 프라하에서 만났다는 증거는 없다."[110]고 인정한다. 또한 카를로비 바리에 대해서는 "편지가 생겨난 것은 베토벤에게 자신은 카를로비 바리로 떠나기 때문에 전달할 의지를 실행할 수 없다고 전한 여성과 만났기 때문일 가능성이 있다."[111] 해리 골드슈미트는 "단기 체류의 경우, 거주자는 (외부인과 달리) 보고 의무의 예외였다"는 것을 지적했다.[112]

안토니에게 보낸, 혹은 그녀가 쓴 연애 편지 및 기타 베토벤과의 연애 관계 가능성을 뒷받침하는 자료는 없다. 유일하게, 안토니가 의붓형제인 클레멘스에게 보낸 편지에서 베토벤을 "경애"하고 있다고 표명하고 있을 뿐이다.[113] "언제 이 숭경의 마음이 애정으로 변했는지는 아직 알려지지 않았다. 제 생각으로는 1811년 가을이다. 정사는 같은 해 말까지 계속되었다."[114] 솔로몬은 자신의 주장을 뒷받침하는 증거로 가곡 『연인에게』(WoO 140)를 인용한다(1998년 p.229). 이 작품의 자필보에는 안토니가 직접 "1812년 3월 2일, 작가로부터 받음"이라고 적어 넣었다.[115] 이 배경에는 "1811년 11월, 베토벤이 바이에른 궁정 가수의 레지나 랑의 앨범에 넣기 위해, 『연인에게』라는 제목의 신작 가곡을 작곡하고 있다는 것을 알 수 있다. 서투른 저자에 의한 아마추어적인 삼류 작가 요제프 루트비히 슈톨에 의한 것이다."라는 기술도 있다.[116]

솔로몬(1972년 p.572)은 베토벤이 그 2년 전에 "유일한 연인"인 요제피네의 재혼으로 그녀와의 결별에 이르렀다고 해서, 안토니가 "불멸의 연인"일 가능성을 배제할 수 없다고 주장한다. "5년 후에 순간적으로 연애 관계가 재점화되지 않았다는 확신은 없다. 아직 합리적인 의심의 여지가 남아 있다."[117]

솔로몬의 가설에 대해서는 많은 연구자들이 반론을 제기하고 있다.[118] 골드슈미트는 "안토니 가설은 그 밖의 모든 것을 제외할 수 있을 정도로 완전한 설득력을 갖는 것은 아니다."[119]라고 요약한다. 또한 "사실 관계에 내재된 모순을 안고 있는 안토니 가설로 결론을 내리려면 제시된 다른 가설을 논파해야 한다."[120]고 지적한다.

알트만은 "테렌바흐가 행한 것처럼 제시된 것은, 안토니 지지자들의 주장의 근거의 많은 부분에 왜곡, 추측, 의견, 그리고 단순한 오류가 포함되어 있다는 것이다."[121]라고 주장했다.

룬드(1988년)는 안토니의 아들 카를이 베토벤과 만났다고 여겨지는 시점으로부터 정확히 8개월 만에 태어났다는 점을 들어, 그가 베토벤의 아들일 것이라고 주장했다. 이에 대해 솔로몬조차도 "『선정주의』"라고 생각하며 동의하지 않았다.[123]

클라우스 마르틴 코피츠는 안토니가 "불멸의 연인"일 수 없다는 것을 보여주었다고 말한다.[124] "그녀는 행복한 아내이자 어머니였다. 그녀를 후보로 추가하려면 카를로비 바리에서의 세 사람의 결혼이라는 개연성이 낮은 시나리오를 포함하게 되어 심리학적으로 의미가 없다."[125]

발덴(2011년 p.5)은, 그녀에게 보내진 베토벤의 편지라고 여겨지는 2통의 위조 편지 중 하나가 진필이라는 가설에 근거하여, 베티나 브렌타노가 "불멸의 연인"이라는 설을 전개한다. "그 베티나에게 보낸 편지가 진짜라면, 베티나가 불멸의 연인이라는 결정적인 증명이 이루어지겠지만, 원본이 현존하지 않고, 오늘날에는 그 신뢰성에 강한 의문이 제기되고 있다. 그녀의 신뢰성과 진실성에는 오늘날 먹구름이 드리워져 있다."[126] 메레디스(2011년 p.xxii)는 자신의 저서 서문에서, 주요 후보에 대한 논의를 다시 검토한 후 "발덴의 제안은 공정하게 고려할 가치가 있다"고 생각했다.

메레디스(2011년)는 지금까지의 논의 역사를 되돌아본 결과, 프랑스의 마상이나 독일의 골드슈미트 등의 저작물이 영어로 번역되지 않아, 미국을 거점으로 하는 베토벤 학자가 이 연구 분야에서 가장 가치 있는 자료를 손에 넣을 수 없는 현 상황을 안타까워하고 있다.

4. 요제피네 브룬스비크 재조명

최근 유럽 문서 보관소에서 발견된 새로운 자료들은 요제피네 브룬스비크가 "불멸의 연인"일 가능성을 더욱 높여주고 있다. 리타 슈테블린은 요제피네의 남편인 슈타켈베르크 남작이 1812년 7월 초에 집을 떠났을 가능성이 크다는 사실과 요제피네가 1812년 6월에 프라하에 가겠다는 분명한 의사를 표명했다는 사실을 발견했다.[60],[61]

요제프 슈미트-겔크가 공개한 베토벤이 요제피네에게 보낸 13통의 연애 편지는 "불멸의 연인"에게 보낸 편지가 그의 유일한 연애 편지가 아니라는 것을 보여준다. 1804년부터 1809년에 걸친 서간과 1812년의 편지에서 사용된 어휘와 표현의 유사성은 요제피네가 "불멸의 연인"일 가능성을 제기했다.[72] 다음은 다른 서간과의 표현 비교 예시다.[73]

- "나의 천사"(Mein Engel): 다른 편지(#219, #220)에도 사용되었다.

- "나의 모든 것"(mein alles): 다른 편지(#214, #297)에도 유사한 표현이 있다.

- "에스테르하지"(Esterhazi): 헝가리 출신인 브룬스비크 가문은 이 헝가리 귀족을 잘 알고 있었다.

- "나만의 충실한 보물", "당신의 충실한 루드비히" 등의 표현은 오랜 관계를 보여준다. (#216, #279, #294)

- "사랑하는 사람, 당신은 고통 속에 있습니다...": 요제피네는 병약했고 남편에게 버림받아 침울한 상태였다.

- "그러나 결코 내 앞에서 사라지지 마세요": 1807년 요제피네는 가족의 압력으로 베토벤 앞에서 모습을 감추려 했다.

- "나는 이제 잠자리에 들어야 합니다 (취소: 자 함께, 함께)": 취소된 문구는 사랑이 결실을 맺었음을 암시하며, 9개월 후 요제피네의 일곱 번째 아이 미노나 탄생을 설명할 수 있다.

슈테판 레이는 줄리에타 귀차르디, 아말리에 제발트, 베티나 폰 아르님, 테레제 브룬스비크는 "불멸의 연인" 후보에서 제외되며, 테레제 브룬스비크의 자료에서 오히려 베토벤이 요제피네에게 열렬한 애정을 쏟았다는 증거가 발견된다고 주장했다.[95]

발터 리츠라와 카를 달하우스는 "내적인 증거"가 요제피네를 가리킨다고 결론 내렸다.[96] 장과 브리지트 마상 부부는 "불멸의 연인 서간"과 이전의 연애 편지들을 비교하여 요제피네를 "불멸의 연인"으로 지목했다.[97]

마리 텔렌바흐는 테레제의 일기 메모를 근거로 요제피네의 가능성을 제시했다. 테레제는 베토벤이 요제피네에게 보낸 편지, 베토벤과 요제피네의 관계, 어머니의 반대 등을 언급하며 두 사람이 서로를 위해 태어났다고 회고했다.[99],[100],[101],[102]

4. 1. 새로운 발견

슈테블린의 새로운 발견에 따르면, 요제피네의 남편 슈타켈베르크 남작은 1812년 7월 초(또는 6월 말)부터 약 두 달간 집을 비웠다.[60] 당시 요제피네는 일기에 "슈타켈베르크는 나를 혼자 내버려두고 싶어 한다. 그는 도움이 필요한 사람들에게 무관심하다"[60]라고 적어 남편과의 불화를 드러냈다. 슈테블린이 발견한 슈타켈베르크 남작의 "규칙 표"와 7월 5-11일자 윤리적 범주 목록은 그가 장래를 고심하며 요제피네를 혼자 뒀음을 보여주는 추가 증거다.[60]같은 해 6월, 요제피네는 프라하행 의사를 명확히 밝혔다. "나는 프라하에서 리베르트를 만나고 싶다. 아이들을 절대 빼앗기지 않을 것이다. ... 슈타켈베르크 때문에 나는 너무 많은 고통과 병을 얻어 육체적으로 망가졌다"[61]는 일기 내용은 베토벤의 편지 작성 시기와 일치한다.

이러한 정황은 요제피네가 베토벤의 '불멸의 연인'일 가능성을 뒷받침하며, 베토벤이 언급한 수수께끼 같은 내용도 요제피네와의 관계에서 설명될 수 있다.[129]

5. 영화 "불멸의 연인"

버나드 로즈가 각본을 쓰고 연출한 1994년 영화 ''불멸의 연인''은 편지가 보내진 인물의 수수께끼를 중심으로 한 픽션이다. 영화에서는 베토벤의 처제인 요한나 라이스가 불멸의 연인으로 그려진다. 그녀는 조카인 카를의 양육권을 놓고 베토벤과 길고 답답한 법정 싸움을 벌였다.[130]

이야기는 베토벤의 비서이자 최초의 전기 작가인 안톤 신들러가 진정한 "불멸의 연인"을 확인하려 분투하는 모습을 그린다. 신들러는 베토벤의 격동적인 삶을 조사하는 동시에, 오스트리아 전역을 돌아다니며 후보로 여겨지는 여성들 (안나 마리 에르되디 백작 부인, 줄리에타 귀차르디 등)에게 이야기를 듣는다. 영화의 마지막 부분에서 신들러가 진실 추구에 실패한 후, 베토벤이 싫어했던 의붓 여동생 요한나가 불멸의 연인일 것이고, 카를이 두 사람 사이의 사생아일 것이라는 사실이 밝혀진다.[130]

6. 결론

요제프 슈미트-겔크가 베토벤이 요제피네 브룬스비크에게 보낸 13통의 연애 편지를 공개하면서, "불멸의 연인"에게 보낸 편지가 그의 유일한 연애 편지가 아니라는 것이 밝혀졌다. 그 후, 1804년부터 1809년에 걸친 서간과 1812년의 수수께끼 같은 편지에서 사용된 어휘 및 표현의 유사성으로 인해 요제피네가 "불멸의 연인"일 가능성이 제기되었다.[72] 다른 서간과의 표현 비교는 다음과 같다[73] (괄호 안은 원문의 표현이며[74], 원문이 있는 내용은 "불멸의 연인" 서한의 내용이고, 그 외는 다른 편지에서 가져왔다).

- "나의 천사"(Mein Engel): 편지의 마지막 부분에도 사용됨.

- "안녕, 천사 - 나의 마음의 - 나의 인생의." (#219, 1805년 4월) (독일어로 친밀한 상대에게 사용하는 2인칭 "Du"가 사용됨.)

- "잘 있어, 나의 마음의 천사" (#220, 1805년 4월/5월)

- "나의 모든 것"(mein alles), "그대 - 그대 - 나의 인생 - 나의 모든 것" (dir - dir - mein Leben - mein alles)

- "그대 - 그대 - 나의 모든 것, 나의 행복 (중략) 나의 위로 - 나의 모든 것" (#214, 1805년 1월-4월)

- "J.의 모든 것 님 - 당신을 위한 모든 것" (#297, 1807년 9월 20일 이후)

- "에스테르하지(Esterhazi)": 헝가리 출신의 브룬스비크 가문은 이 헝가리 귀족을 잘 알고 있었다.

- "나만의 충실한 보물로 있어주세요"(bleibe mein Treuer einziger schaz), "당신의 충실한 루드비히"(dein treuer ludwig), "당신에 대한 나의 충실함을 아실 테니, 다른 누구도 나의 마음을 가질 수 없습니다"(da du meine Treue gegen dich kennst, nie eine andre kann mein Herz besizen, nie - nie), "당신의 가장 사랑하는 L.의 가장 충실한 마음을 절대 오해하지 마세요"(verken\[ne] nie das treuste Herz deines Geliebten L.), "영원히 당신의, 영원히 나의, 영원히 우리의"(ewig dein ewig mein ewig unß)

- "오래 - 오래 - 우리의 사랑이 계속되기를 - 그것은 매우 고귀하고 - 뿌리내린 발아래 많은 부분에 서로의 존경과 우정 - 많은 것들, 생각과 감정에서의 커다란 공통점조차 있다 - 아, 바라건대, 당신의 영혼이 - 언제까지나 나를 찾기를 - 나의 영혼만이 - 멈춰서 - 당신을 찾을 수 있기를 - 만약 - 그것이 더 이상 고동치지 않더라도 - 사랑하는 J" (#216, March/April 1805)

- "당신의 충실한 Bethwn" (#279, May 1807)

- "당신의 충실한 Bthwn, 영원히 당신을 위해" (#294, 20 September 1807)

- 이러한 문구는 그 이전에 장기간의 관계가 있었음을 분명히 보여준다.

- "사랑하는 사람, 당신은 고통 속에 있습니다 (중략) 고통 속에 - 아, 내가 어디에 있든, 당신은 나와 함께 있습니다"(Du leidest du mein theuerstes Wesen...du leidest – Ach, wo ich bin, bist du mit mir)

- 요제피네는 병약했을 뿐만 아니라, 이 무렵 남편이 그녀 곁을 떠나 특히 침울한 상태였다.

- "그러나 - 그러나 결코 내 앞에서 사라지지 마세요"(doch – doch nie verberge dich vor mir)

- 1807년, 요제피네는 가족의 압력으로 베토벤 앞에서 모습을 감추려 했다. 베토벤이 찾아갔을 때 그녀는 집에 없었다 (#294와 #307 참조).

- "나는 이제 잠자리에 들어야 합니다 (취소선이 그어져: 자 함께, 함께 -)"(muß ich schlafen gehen – \[durchgestrichen: o geh mit, geh mit –])

- 강한 어조로 취소된 문구는, 아마 그들의 사랑이 다다를 곳에 도달했음을 강하게 시사하는 것일 것이다. 그리고 이것은 정확히 9개월 후 요제피네의 일곱 번째 아이, 미노나의 탄생을 설명할 가능성도 있다.

참조

[1]

문서

[2]

서적

[3]

서적

[4]

문서

[5]

문서

[6]

문서

[7]

문서

[8]

문서

[9]

문서

[10]

문서

[11]

문서

[12]

문서

[13]

문서

[14]

서적

[15]

문서

[16]

문서

[17]

문서

[18]

문서

[19]

문서

[20]

문서

[21]

문서

[22]

문서

[23]

문서

[24]

문서

[25]

문서

[26]

문서

[27]

문서

[28]

문서

[29]

문서

[30]

문서

[31]

문서

[32]

문서

[33]

문서

[34]

뉴스

F.A.Z.

1984-02-24

[35]

문서

[36]

서적

Elaborated by Goldschmidt (1980).

2011

[37]

문서

"3 Briefe von Beethoven... sie werden wohl an Josephine sein, die er leidenschaftlich geliebt hat."

Tellenbach 1983, p. 16.

1847-01-15

[38]

문서

"Beethoven! ist es doch wie ein Traum, [daß] er der Freund, der Vertraute unseres Hauses war – ein herrlicher Geist – warum nahm ihn meine Schwester J. nicht zu ihrem Gemahl als Witwe Deym? Josephines Herzensfreund! Sie waren für einander geboren. Sie wäre glücklicher gewesen als mit St[ackelberg]. Mutterliebe bestimmte sie—auf eigenes Glück zu verzichten."

Schmidt-Görg 1957, p. 23.

1846-02-04

[39]

문서

"I would have to violate sacred bonds if I gave in to your request – Believe me – that I, by doing what is my duty, suffer the most—and that surely noble motives were guiding my actions."

Schmidt-Görg 1957, p. 21.

1806/1807

[40]

문서

"Wie unglüklich bei so grossen Geistesgaben. Zu gleicher Zeit war Josephine unglüklich! ''Le mieux est l'enemi du bien'' – sie beide zusammen wären glüklich gewesen (vielleicht). Ihm hat eine Frau gefehlt[,] das ist gewiß."

Goldschmidt 1980, p. 296.

1846-12-22

[41]

문서

"Ich Glückliche hatte Beethovens intimen, geistigen Umgang so viele Jahre! Josephinens Haus- und Herzensfreund! Sie waren für einander geboren[,] und lebten beide noch, hätten sie sich vereint."

Goldschmidt 1980, p. 296.

1848-03

[42]

문서

"Ohne schlüssige Beweise des Gegenteils wird man sich nicht mehr voreilig von der zunehmend begründeten Annahme trennen wollen, daß die 'Unsterbliche Geliebte' schwerlich eine andere als die 'Einzig Geliebte' war."

Goldschmidt 1980, p. 296.

[43]

서적

"L'hypothèse d'Antonia Brentano est à la fois séduisante et absurde."

p. 240.

1955

[44]

서적

"...les nombreuses lettres qu'il écrira à Antonina marquent une amitié profonde mais presque cérémonieuse à force d'être réservée, et Beethoven semble toujours considérer Franz, Antonia et leurs enfants comme un ensemble undivisible."

p. 240.

1955

[45]

서적

He used documents about Beethoven's and the Brentanos' whereabouts discovered by Marek (1969); see Goldschmidt (1980).

[46]

서적

"The ''sine qua non'' for identification of the Immortal Beloved is that she must have been in Karlsbad during the week of July 6, 1812."

p. 219

1998

[47]

서적

"… requirements …, that the Immortal Beloved be a woman closely acquainted with Beethoven during the period in question."

p. 218

1998

[48]

문서

"Von der Meldepflicht bei Kurzaufenthalten waren ... Inländer befreit."

Goldschmidt (1980), p. 235.

[49]

문서

"Beethovens heilige Hände …[,] den ich tief verehre, er wandelt göttlich under den Sterblichen, sein höheren Standpunkt gegen die niedere Welt."

Goldschmidt 1980, p. 524

1811-01-26

[50]

서적

p. 238

1998

[51]

문서

"Den 2tn März, 1812 mir vom Author erbethen."

[52]

문서

"November 1811 sehen wir Beethoven ein neuverfaßtes Lied mit der Überschrift 'An die Geliebte' der bayerischen Hofsängerin Regina Lang ins Stammbuch schreiben. … Die dilettantischen Verse haben ebenfalls Stammbuchcharakter. Als den linkischen Verfasser … von einem wirklichen Dilettanten, dem Kaffeehaus-Literaten Joseph Ludwig Stoll."

Goldschmidt 1980, p. 138 f.

[53]

서적

"The flaw in this [Solomon's] methodology [in Support of Antonie] was that he established requirements that he knew only his candidate could meet. They were therefore not independent objective requirements at all."

p. 104

2011

[54]

문서

…die Antonia-Hypothese … nicht so restlos überzeugend ist, daß sie jede andere ausschließt.

Goldschmidt 1980, p. 165 f.

[55]

문서

"Um die Antonia–Hypothese möglicherweise mit den ihr sachlich innewaltenden Widersprüchen endgültig zu verifizieren, bedarf es der Falsifizierung anderer sich anbietender Hypothesen."

Goldschmidt 1980, p. 166.

[56]

서적

p. xxii

2011

[57]

서적

It had already been refuted by Goldschmidt (1980) with regard to Steichen (1959). Cooper's statement however that "To get to Jedlersee from Klosterneuburg, you have to cross the Kahlenberg." left a lot to be desired, as far as basic expertise in Viennese topography is concerned.

[58]

서적

2002

[59]

서적

Two of three letters by Beethoven to Bettina (and published by her) are generally considered forgeries (like similar letters by Goethe she published), although Walden devotes an entire Chapter setting out evidence in support of the letter's authenticity. Walden's book is also summarized and reviewed by Patricia Stroh in the ''Beethoven Journal'' 26 (2011), p. 34.

[60]

문서

"Ich habe heute einen schweren Tag. – Die Hand des Schicksals ruht düster auf mir – Ich sah nebst meinem tiefen Kummer auch noch die Entartung meiner Kinder und – fast – aller Muth wich von mir –!!! ... St. will daß ich mir selbst sitzen soll. er ist gefühllos für bittende in der Noth."

Steblin 2007, p. 159.

1812-06-08

[61]

문서

"Ich will Liebert in Prag prechen. ich will die Kinder nie von mir lassen. ... Ich habe Stackb zu liebe [mich] physisch zugrunde gerichtet indem ich ... noch so viele Kummer und Krankheit durch ihn zugezogen habe."

Steblin 2007, p. 162.

1812-06

[62]

문서

手紙には宛先の住所がなく、封筒も発見されていないことから送付はされなかったものとみられる。手紙は「我が天使」宛であり「不滅の恋人」という表現は文中に一度現れるに過ぎないが、このベートーヴェン独特の言い回しが今日まで使われている。

[63]

문서

ファクシミリ版はBrandenburg (2001)に掲載されている。

[64]

문서

ドイツ語の書き起こし、英訳ならびに歴史的背景についてはBrandenburg (2001)を参照。また、Brandenburg (1996), Letter #582, Goldschmidt (1980), pp. 21-23; facsimile p. 240 fにも掲載されている。誤訳を含む初期の英訳はAnderson (1961), Letter #373;より品質の向上した英訳はBeahrs (1990)を参照。

[65]

문서

The letter's signature is "Mus. ep. autogr. Beethoven 127."

[66]

서적

Solomon (1972, 1998), supported by Cooper (2000, 2008), Kopitz (2001) and Lockwood (2003), contested by Goldschmidt (1980), Tellenbach (1983, 1987, 1988, 1993/1994, 1998), Beahrs (1972, 1986, 1988, 1993), Dahlhaus (1991), Pichler (1994), Altman (1996), Meredith (2000), Steblin (2007), and Walden (2011); numerous refutations in ''The Beethoven Journal'' 16/1 (Summer 2001), pp. 42-50.

[67]

서적

La Mara (1920); Kaznelson (1954); Riezler (1962); Massin (1955, 1970); Goldschmidt (1980); Tellenbach (1983, 1987, 1988, 1999); Beahrs (1986, 1988, 1993); Dahlhaus (1991); Pichler (1994); Noering (1995); Steblin (2002, 2007, 2009a).

[68]

서적

Schindler (1840). 彼女の名前はユリー(Julie)であり、いつもそのように呼ばれていた(Steblin 2009)。ベートーヴェンが[[ピアノソナタ第14番 (ベートーヴェン)|ピアノソナタ第14番]]にイタリア語で記した献辞ではジュリエッタ(Giulietta)とされている。なんらかの理由により、それ以降この名前が定着している。(彼女の年齢や結婚年月日が不正確であるのと同様、彼女にまつわる伝説のひとつである。Steblin 2009, p. 145参照)

[69]

서적

Tenger (1890); La Mara (1909).

[70]

서적

Altman (1996).

[71]

서적

Walden

2002

[72]

논문

Massin

1955

[73]

서적

Brandenburg

1996

[74]

웹사이트

Unsterbliche Geliebte

http://www.beethoven[...]

Beethoven-haus

2016-11-30

[75]

문서

베토벤은 1801년부터 1802년에 걸쳐서...

[76]

문서

"... da Giulietta ihre Affären nicht verheimlichte…"

[77]

서적

La Mara

1909

[78]

서적

Forbes

1967

[79]

문서

2000, p.416

[80]

문서

테레제 가 일기 에서 언급 한 "Louis"는...

[81]

문서

"1812년 9월에 아말리에 제바르트에게 보낸 편지의 조치는..."

[82]

서적

Forbes

1967

[83]

서적

Goldschmidt

1980

[84]

서적

Goldschmidt

1980

[85]

문서

"... es war mir leid, lieber V. den letzten Abend in Prag nicht mit ihnen zubringen zu können, und ich fand es selbst für unanständig, allein ein Umstand den ich nicht vorhersehen könnte, hielt mich davon ab."

[86]

서적

La Mara

1920

[87]

문서

로랜드는 체케와 연락을 취하고, 체케는 베토벤과 브룬스비크가의 관계에 대해 더 많은 것을 알려고 하고 있었다.

[88]

서적

Goldschmidt

1980

[89]

서적

Goldschmidt

1980

[90]

서적

Goldschmidt

1980

[91]

서적

Tellenbach

1983

[92]

서적

Schmidt-Görg

1969

[93]

서적

Schmidt-Görg

1957

[94]

서적

Goldschmidt

1980

[95]

문서

"Nur im Negieren ist man in der Lage, zu eindeutigen Schlüssen zu gelangen: weder Giulietta Guicciardi noch Amalie Sebald oder Bettina Brentano können in Frage kommen, und nicht einmal Therese Brunsvik, die für eine lange Zeit ernsthaft als die Empfängerin des berühmten Liebesbriefess galt. Aber merkwürdigerweise sind es genau die gleichen Dokumente, die definitiv, im negativen Sinne, auf Therese hinweisen, Zeugnis von leidenschaftlicher Liebe Beethovens für ihre Schwester Josephine."

[96]

뉴스

베토벤의 유명한 '불멸의 연인 서한'은...

フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング

1983

[97]

서적

Steblin

2007

[98]

서적

Meredith

2011

[99]

서적

Tellenbach

1983

[100]

서적

Schmidt-Görg

1957

[101]

서적

Goldschmidt

1980

[102]

서적

Goldschmidt

1980

[103]

서적

Goldschmidt

1980

[104]

서적

Jean and Brigitte Massin

1955

[105]

서적

Jean and Brigitte Massin

1955

[106]

서적

Goldschmidt

1980

[107]

서적

Solomon

1998

[108]

서적

Solomon

1998

[109]

서적

Steblin

2007

[110]

서적

1972

[111]

서적

Solomon

1998

[112]

서적

Goldschmidt

1980

[113]

서적

Goldschmidt

1980

[114]

서적

Solomon

1998

[115]

인용

[116]

서적

Goldschmidt

1980

[117]

서적

Solomon

1998

[118]

서적

Walden

2011

[119]

서적

Goldschmidt

1980

[120]

서적

Goldschmidt

1980

[121]

서적

Cooper

1996

[122]

서적

Goldschmidt

1980

[123]

서적

Meredith

2011

[124]

서적

Walden

2002

[125]

서적

Steblin

2007

[126]

서적

Walden

2011

[127]

서적

Steblin

2007

[128]

서적

Steblin

2007

[129]

서적

Steblin

2007

[130]

서적

Lockwood

1997

[131]

간행물

N響「第九」プログラム

1985-12

[132]

인용

[133]

서적

Brandenburg

2001

[134]

서적

Brandenburg

2001

[135]

인용

[136]

서적

Solomon

1972

[137]

서적

La Mara

1920

[138]

서적

Schindler

1840

[139]

서적

Tenger

1890

[140]

서적

Altman

1996

[141]

서적

Walden

2002-01-01

[142]

문서

[143]

문서

[144]

서적

La Mara

1909-01-01

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com